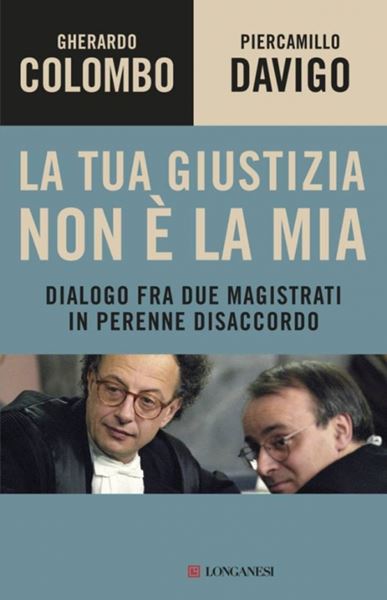

Intervista doppia ai due magistrati di Mani Pulite a partire dal loro ultimo libro “La tua Giustizia non è la mia” (Longanesi)

Cos’è la Giustizia? E la legge, in Italia, è davvero “uguale per tutti”? Dal nodo intercettazioni alle pene alternative, “Quello che non ho” ha intervistato, sui temi più caldi della giustizia italiana, i due magistrati del Pool di Mani Pulite, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo.

Una intervista doppia, a partire dal volume scritto a quattro mani dai due protagonisti della calda stagione che si chiuse con la fine della Prima Repubblica e che vede su due fronti, a tratti opposti, i due togati (“La tua giustizia non è la mia”, Longanesi).

Che cos’è la giustizia?

Colombo: “Non è una domanda semplice. Innanzitutto, dobbiamo capire cosa si intenda per giustizia. Se parliamo dell’amministrazione e del suo funzionamento, dei meccanismi con cui si compongono le controversie e si accerta la commissione dei reati, oppure se ci riferiamo al suo valore, cioè alla giustizia con la “G” maiuscola. In questo caso, ci sono delle difficoltà non da poco, perché il senso della parola cambia a seconda dei luoghi e delle epoche storiche. In Italia, la parola giustizia secondo la Costituzione equivale sostanzialmente a “opportunità pari”. Mentre, per quel che riguarda il comportamento delle persone, ci troviamo ancora di fronte ad una giustizia che richiama il suo significato “pre-costituzionale”, dunque una giustizia che, sostanzialmente, significava “discriminazione”.

Davigo: “Dipende dal contesto: dal punto di vista teologico è una virtù cardinale, dal punto di vista giuridico è l’insieme dei principi che regolano la società (vivere onestamente, non fare male agli altri, dare a ciascuno il suo, come recita in latino la scritta sul lato principale del Palazzo di Giustizia di Milano circa i precetti del diritto), ma anche l’insieme degli organi giurisdizionali e della loro attività”.

La legge è uguale per tutti?

Colombo: “L’affermazione ‘La legge è uguale per tutti’ è, in qualche modo, un tentativo di sintesi, ma forse anche di esprimere, con parole che hanno un significato un pochino diverso, un concetto secondo il quale tutte le persone hanno diritti e doveri analoghi a quelli degli altri. Con questa affermazione, in effetti, si vorrebbe dire che tutte le persone hanno analoghe possibilità di realizzarsi. Essendo noi diversi, le leggi, molto spesso, sono diverse proprio per fare in modo che le possibilità di ciascuno siano analoghe a quelle degli altri”.

Davigo: “Questa frase (scritta nelle aule di giustizia) è la sintesi delle rivoluzioni borghesi e significa che non ci devono essere leggi speciali per ogni ceto: clero, nobiltà e terzo stato.

La Costituzione della Repubblica dice però una cosa diversa: ‘Tutti sono uguali davanti alla legge’.

La legge non deve essere uguale per tutti, ma deve trattare nello stesso modo situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverso.

L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento disumano cui sono sottoposti i detenuti. Qual è il giusto equilibrio tra punizione, rispetto della dignità dell’essere umano e diritto dei cittadini alla sicurezza?

Colombo: “La punizione non c’entra niente, è un retaggio del passato secondo cui sarebbe giusto che chi ha fatto il male debba subire il male. Io ancora mi sto chiedendo il perché: il male non si ferma restituendolo, ma, appunto, non restituendolo. La sicurezza dei cittadini si garantisce attraverso percorsi che portino le persone a rispettare le regole perché ne sono convinte e non perché ubbidiscono. Posto questo, però, può accadere che taluni non rispondano a questo stimolo, intendano fare il male e siano pericolosi. Beh, io credo che chi sia pericoloso debba stare “da un’altra parte”, perché si possa tutelare la sicurezza dei cittadini, ma solo fino a quando cessano di essere pericolose. Cioè, “quest’altra parte” deve essere una “parte” in cui i diritti della persona che ha commesso un reato, ove non confliggano con la sicurezza della cittadinanza, siano rispettati. Mi riferisco allo spazio vitale, all’igiene, alla salute, all’affettività”.

Davigo: “L’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri non perché aveva troppi detenuti.

In un mondo dove le frontiere non ci sono più o sono permeabili il tasso concreto di repressione applicato in uno Stato non può essere troppo diverso da quello degli altri Stati: se è più alto si esporta criminalità, se è più basso si importa criminalità”.

Si può pensare che chi abbia tolto il bene primario della vita ad una o più persone possa essere rieducato o avere riconosciute delle libertà o dei diritti?

Colombo: “Intanto, la parola rieducazione non mi piace, richiama un po’ troppo Stalin.

Se la Costituzione fosse scritta oggi, sono sicuro che i membri dell’Assemblea Costituente ne userebbero un’altra. All’art. 27, invece di scrivere ‘tendere alla rieducazione del condannato’, scriverebbero, per esempio, ‘tendere al reinserimento sociale’.

Davigo:“Se cessa di essere pericoloso si, altrimenti no”.

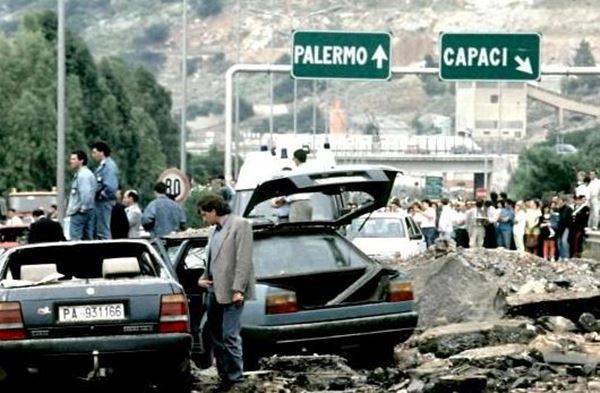

A pochi giorni dall’anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, quali diritti possono esercitare mafiosi responsabili di stragi?

Colombo: “Questa è una domanda che richiede una risposta articolata. Richiamiamoci a quanto ho detto prima in quanto vale per tutti, anche per i mafiosi. Il problema qui sta nel modo in cui queste persone possano esercitare la loro pericolosità; perché è chiaro che se attraverso i contatti con le persone che sono loro care possono passare anche solo delle “parole” con le quali si partecipi alla commissione di un delitto, questo bisogna impedirlo.

Il punto è, però, “come” impedirlo. Io sono dell’idea che l’articolo 41 bis, così come è fatto, sia difficilmente in corrispondenza con l’articolo 27 della Costituzione: ‘Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Come pure penso non sia in corrispondenza con il penultimo comma dell’articolo 13 della Costituzione, secondo cui è vietata ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

D’altra parte, credo che non sia un sistema utile per camminare su un percorso che porti al recupero, forse non tanto della persona che è sottoposta al regime del 41 bis, perché magari quella è talmente convinta della ‘giustizia’ della sua posizione che non cambierà mai idea, ma mi riferisco al recupero delle persone che gli stanno intorno”.

Davigo: “Quelli previsti dall’ordinamento penitenziario, salvi gli ulteriori limiti per chi è sottoposto alla misura di cui all’art. 41 bis”.

La custodia cautelare che limita la libertà personale per rischio di fuga o di inquinamento delle prove è compatibile con la Costituzione? E’ giusto fare anni di carcere prima ancora che si svolga il processo?

Colombo: “La custodia cautelare secondo me non dovrebbe essere vissuta in un carcere. Peraltro, a volte è sostanzialmente uguale, se non addirittura più restrittiva, delle misure cui sono sottoposte in carcere le persone che sono condannate definitivamente.

Io penso che il carcere debba essere abolito per i condannati, a maggior ragione lo penso anche nei confronti delle persone che si trovano in custodia cautelare.

Credo che sarebbe necessario, per evitare il rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non con la custodia cautelare ma attraverso sistemi che non siano di per sé afflittivi. Allora, in primo luogo, le misure dovrebbero essere commisurate al rischio: se esiste pericolo di fuga, non capisco perché si debbano impedire le relazioni affettive con i propri cari. In tutti e tre i casi io non capisco perché, rispetto alle esigenze cautelari del processo, debba soccombere il diritto allo spazio vitale, il diritto all’igiene, il diritto alla salute, il diritto alla conoscenza, il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro. E’ necessario che la misura sia rigorosamente connessa con il rischio che si intende evitare. Io credo che sarebbe necessario allontanarsi in modo drastico dall’idea del carcere che abbiamo oggi. Magari anche soltanto per recuperare qui da noi dei sistemi che esistono altrove.

Si tratta secondo me di liberarsi, da una parte, di questa specie di preconcetto secondo cui la responsabilità è accertata prima ancora dello svolgimento del processo. Chi si trova in custodia cautelare generalmente è considerato colpevole. Bisogna liberarsi di questa idea. E poi liberarsi, comunque, dall’idea secondo la quale il male debba essere retribuito con il male”.

Davigo: “La custodia cautelare è prevista dalla Costituzione (che la chiama carcerazione preventiva) ed esiste in ogni paese al mondo: si può’ pensare di dire ad un rapinatore colto in flagranza: ‘ci lasci le armi ed il bottino e ci rivedremo al processo?’

Inoltre in Italia un detenuto è in custodia cautelare fino alla sentenza irrevocabile; altrove solo fino alla sentenza di condanna in primo grado, successivamente è in espiazione pena.

La durata della custodia consegue alla durata dei processi e questa dipende dal loro numero e dal tipo di rito processuale”.

Pubblicazione delle intercettazioni, rispetto della privacy, diritto all’informazione: i cittadini che siano incorsi casualmente in intercettazioni, la cui posizione sia irrilevante per le indagini, perché devono fare i conti con pubblicazioni senza filtri? Di chi è la responsabilità, di chi diffonde o di chi pubblica?

Colombo: “Ognuno tendenzialmente attribuisce la responsabilità all’altro. Io credo la responsabilità sia di tutti: chi non custodisce la notizia e chi, avendo la notizia, poi la pubblica. Proviamo a vedere se riusciamo a capire qual è il meccanismo costituzionale che discende dalla affermazione della pari dignità di tutte le persone. E proviamo a vedere se noi non siamo in qualche misura toccati, affetti da quell’idea che invece le persone non abbiano dignità pari.

Proviamo a farci delle domande. Mettiamoci nelle vesti di chi (un magistrato, un agente della polizia giudiziaria, un segretario, un cancelliere, un avvocato, chi per caso sia venuto a conoscenza del contenuto di quelle intercettazioni) conosce per motivi professionali l’intercettato e immaginiamo che l’intercettazione sia assolutamente irrilevante ai fini dell’accertamento della ricostruzione di fatti. Mettiamo che l’intercettato sia un carissimo amico di quel soggetto che è in possesso dell’intercettazione. Penso che sarebbe difficile che questa notizia venisse diffusa. Così come sarebbe difficile che la notizia venisse diffusa dal direttore del quotidiano o dal giornalista che è venuto a conoscerla casualmente.

Questo significa che dobbiamo recuperare il senso costituzionale del rispetto della persona, chiunque essa sia. Se recuperiamo quel senso queste cose non si verificheranno”.

Davigo: “Quando un atto viene depositato non è più segreto: le intercettazioni vengono depositate ai difensori che hanno diritto di esaminarle. La pubblicazione è comunque vietata (ma sanzionata con una ammenda (oblazionabile).

Se vengono pubblicate intercettazioni davvero irrilevanti vi è anche il delitto di diffamazione”.

Colombo e Davigo: in disaccordo su questi temi nell’ultimo libro-confronto edito da Longanesi. Eravate in perenne disaccordo anche nel pool di “Mani Pulite”?

Colombo: “Se io non avessi pensato nel corso della mia esistenza che il carcere fosse uno strumento educativo, sicuramente non avrei fatto né il giudice penale, né il sostituto procuratore della Repubblica. Salvo che non avessi interpretato la mia professione in modo molto costituzionalmente indirizzato, addirittura evitando di applicare alcune disposizioni di legge.

Devo dire che a me il carcere non è mai piaciuto, ho fatto sempre fatica a mandare le persone in carcere, pur avendone mandate non poche, visto che ho fatto il magistrato per 33 anni.

Magari qualche differenza ce l’avevamo già da allora, proprio sotto questo profilo, cioè sotto il profilo della osservazione dei parametri richiesti dalla Costituzione, perché si potesse applicare una misura così invasiva come il carcere. Poi io ho fatto un percorso che mi ha portato a pensare che il carcere non sia rieducativo per niente.

Poteva anche succedere che noi avessimo delle opinioni diverse rispetto ad alcuni aspetti. D’altra parte io mi ero progressivamente molto orientato proprio sotto il profilo della coerenza delle disposizioni normative con la Costituzione mentre, invece, mi sembra che Piercamillo sia molto più conservatore, sotto il profilo dell’idea che la punizione sia giusta.

Se mettiamo insieme queste due cose, si capisce bene che noi possiamo aver avuto dei momenti di distonia. Tuttavia, quando esisteva una divergenza, si trovavano punti di mediazione perché pensavamo entrambi che il carcere fosse uno strumento che servisse. Allora era più facile trovarli questi punti di equilibrio.

Oggi sarebbe stato più difficile trovare un punto di incontro visto che pensa che il carcere non sia rieducativo per niente?

Colombo: “Sì”.

Davigo: “All’epoca Gherardo Colombo non la pensava come adesso. Poi ha cambiato idea. Io no”.

State girando l’Italia confrontandovi su opinioni contrastanti. Quale tra le due visioni della giustizia trova più consensi tra i cittadini? C’è differenza tra Sud e Nord?

Colombo: “Io trovo che alla fine trovi più consenso l’idea di giustizia di Piercamillo Davigo però non si può neanche generalizzare, perché gli aspetti da considerare sono tanti. Per quel che riguarda la prescrizione io penso che la maggior parte dei cittadini sia d’accordo con Piercamillo Davigo, ci sono magari degli altri aspetti in cui non è proprio così. Si pensi alle diversità a proposito della considerazione del carcere o a quella sulle intercettazioni. In ogni caso, sono convinto che quanto più si parla di questi argomenti tanto più si insinuano dei dubbi”.

Davigo: “Secondo me la mia”.

Sconfiggeremo mai le mafie?

Colombo: “Secondo me, si. Attenzione, però, bisogna fare una premessa. Bisogna fare una distinzione: da una parte esiste l’aspetto della rigorosa organizzazione delle mafie o di alcune mafie e dall’altra c’è la questione della “quantità” (dei delitti). Cioè, io credo che sia impossibile pensare che si arriverà ad un giorno in cui non ci saranno più omicidi perché la devianza ci sarà sempre; però, un conto è che l’omicidio sia una cosa frequente (e frutto di una organizzazione dedita a delinquere, ndr) e un conto è che l’omicidio sia una cosa eccezionale.

Fatta questa premessa, le mafie si possono marginalizzare o addirittura possono scomparire o diventare insignificanti. Però, per far questo, è necessario operare moltissimo su se stessi. Cioè la mafia esiste soltanto se, almeno un po’, gode del consenso della cittadinanza. E la cittadinanza dà consenso alla mafia se pensa che la mafia complessivamente faccia anche i suoi interessi.

Allora, con i ragazzi io faccio un esempio che è inserito in un percorso attraverso il quale si può arrivare a verificare se loro, se noi, siamo in sintonia interiore, in intima sintonia, con la Costituzione oppure no.

Per far questo in genere rivolgo ai ragazzi questo quesito: ‘Vi piacerebbe che tutti fossimo uguali di fronte alla legge? Cioè che ciascuno di noi effettivamente avesse garantita la propria dignità come tutti gli altri?’ E aggiungo, allora rispondete a quest’altra domanda: ‘Quando tornate a casa da scuola e vostro fratello più piccolo sta guardando in TV un programma che non vi piace e voi, invece, vorreste guardarne un altro, cosa fate? Patteggiate, mediate, trovate una soluzione condivisa oppure gli dite ‘dammi il telecomando oppure ti spacco la faccia?’ .

Qui i ragazzi si mettono a ridere perché fanno proprio così.

A quel punto faccio una domanda ulteriore: ‘Secondo voi, qualitativamente, perché come quantità lo so bene anch’io che c’è una differenza incredibile ma, come qualità, che differenza esiste tra dire al proprio fratello più piccolo ‘dammi il telecomando altrimenti ti spacco la faccia’ e dire al negoziante ‘Pagami il pizzo altrimenti ti incendio il negozio?’ .

I ragazzi restano senza parole. Se questo vale per i ragazzi, per gli adulti quante cose valgono?

Davigo: “Giovanni Falcone disse ‘Come tutte le cose umane la mafia ha avuto un inizio ed avrà una fine’.

Francesco Alì

Portavoce “Quello che non ho”

La riproduzione è riservata